こんにちは、互換屋です。

チップLEDをご購入頂いた方から、チップLEDの極性について、良くお問い合わせをいただきますので簡単にご説明します。

LEDには「A(アノード)」と「K(カソード)」という極性が有ります。

(余談)

※カソードのスペルは英語「Cathode」、ドイツ語「Kathode」で頭文字は「C」か「K」だと思いますが、回路図などでは一般的に「K」と記述する事が多いように思います。これは個人的な勝手な解釈ですが、これまでずっとコンデンサ(キャパシタ)の「C」と混同するから「K」にしてんちゃう?程度に思っていましたが、何故「K」と表記しているのかの正確な理由までは知りません。ご存じの方がいたら是非教えてください!

電流が流れる事でLEDが発光しますが、その電流はA(アノード)からK(カソード)へ一方通行で流れます。(逆向きには電流は流れません)

従いまして、電池を接続する時は、A(アノード)側に「+」、K(カソード)側へ「-」を接続する事で、A→Kの向きに電源(電池)の電流が流れてLEDが発光します。

仮に「+」と「-」を逆に繋いでも、電流が流れないので、LEDは壊れませんが、電流が流れている状態でその電流値が大き過ぎるとLEDが焼損(玉切れ)となりますので、必ず電流が流れる経路上に抵抗やCRD等を入れて流れる電流を制限するようにしてください。

また、アノード(+)、カソード(-)の意味は分かってるけど、チップLEDの現物を見て、どっちがアノードなのか分からないというお問い合わせがあるのですが、一般的には下記をご参考いただければと思います。

●カソードマーク

一般的な名称としては、「カソードマーク」という風に呼びますが、マーキングが付いている方がカソードという事になります。

LEDではなく、通常のダイオードなどの場合、1本ラインのマーキングが入っている物が一般的ですが、その場合、その線が入っている側が「カソード」となります。

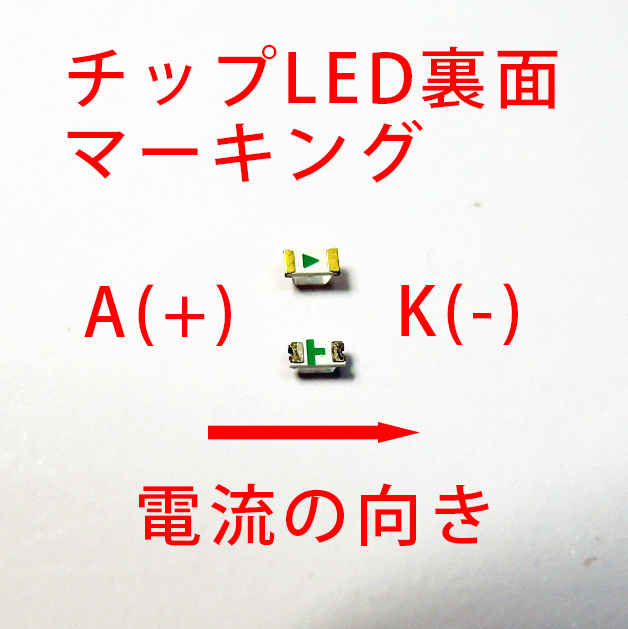

ただ、LEDの場合、下の画像の様に、何となく矢印のようなイメージで三角マークなどのマーキングが入れてあり、この表記はデバイスメーカーによりマチマチなのですが、基本的には矢印と思ってアノード、カソードを見分ければ良いかと思います。

面倒くさがりな互換屋スタッフが電飾工作をする際は、かなり弱った(使い古した)ボタン電池(CR2032など)を点灯チェック用に捨てずに持っているのですが、LEDにケーブルなどを半田付けした後に、その弱った電池で適当に「+」「-」を接触させてみて、点くか点かないかでどっちが「+」なのかを見極める。

というようなやり方も良くやります。

白色やアイスブルーやピンクなどの高輝度LEDの場合は「LEDのVF値(仕様)」が「3~3.2V」というものが殆どなので、+3Vの電池の場合、殆ど電流が流れないのでLEDが壊れる事はありませんが、昔からある「赤」「黄」などは、「LEDのVF値(仕様)」が「1.8-2.0V」となっている為、結構な電流が流れますので、新品の電池で赤LEDを点灯させると、ほぼ確実にLEDが物凄く明るく光り、発熱して、一瞬煙が出て焼けてしまいますので、必ず100~470Ω程度の抵抗を入れて点灯させるようにしてください。