こんにちは互換屋です。

互換屋では、電飾模型で小さな所を光らせ、比較的簡単にその光に色々な動きを付けられるように、動きは決め打ちとなりますが予め点灯パターンをプログラムした基板を「電装野郎」として販売しています。

電装野郎のLED制御基板「DYシリーズ」と併せて、チップLEDやチップ抵抗、また配線用の電線類も販売していますが、

先日のイベントでお客様のお話を聞いていると、買ってみたものの、やはりチップLEDの半田付けが難しい・・・

というご意見を沢山いただきました。

チップLEDは当然ながら部品そのものが極めて小さいものとなりますので「簡単!」とは言い難いかもしれません。

※互換屋で販売しているチップLEDの大きさは、

1005サイズ=1.0mm×0.5mm

1608サイズ=1.6mm×0.8mm

です。それぞれ1個につき2本のケーブルを半田付けしなければなりません。

しかしながら、互換屋の「電装野郎」シリーズで提案したいところは、半田付けにさえ慣れれば・・・半田付けさえ・・・という所がクリアできれば、遥かに電飾模型の自由度が高まりますよ!という所です。

また、LEDについては、基本的にどの種類(モジュールになっているもの以外)の物でも使用可能ですので、極端に小さなチップLEDではなく、砲弾型のφ3mm、φ5mmというようなリードタイプのLED球であればまだ取り扱いはそんなに難しいものではないと思います。本当に小さな場所に埋め込みたい場合は是非チップLEDの半田付けにもチャレンジしていただきたいと思います。

各所、様々な模型展示会やイベント会場で皆様の作品を見る限り、互換屋スタッフ間の会話では、チップLEDの半田付けより、はるかに細かく、想像するに気が遠くなるような作業をやってるよなぁ・・・という事で、食わず嫌いなだけじゃないの?と思ったり。

勿論、必ずしも電飾をせずとも塗装技法などで十分に作品の魅力を作り出せるな、という感覚も常々持ってますし、スタッフも電飾組み込んでみたけど、このキット、このジオラマは光らせん方がえかったなぁ。。。という所も多々ありますが、ここは、まぁ電装野郎の説明、電飾模型の話という事で進めたいと思います。

話を戻し、イベントでお話をお聞きしていて、特に際立って感じたのが、皆様が使っておられる「道具」が、私が使っている「道具」とやや異なる。という点です。

イベントでは、

「それを先に説明しといてよ!」

「じゃぁ、その道具は何処で買えて、幾らくらいするの?」

というご意見が思いのほか多く感じたりで、確かにそうだな。。。という事で私が普段使っている「道具」が、どんな感じの物を使っているのかなどを簡単に説明しようと思います。

1.【半田ゴテ】

まずは、半田ごて。

実は、この半田ゴテの選定が全く違っている。という所で、恐らくうまくいかない人の原因はこれかな?というところです。

半田ゴテには、W(ワット)数というコテ先の温度に関わるところで、ラインナップが分類されています。このワット数(熱量)ですが、電子工作などで、初めて半田ゴテを買うんだけど、どれがいいの?というような話をすると、大体が30~40W程度のが良いよ。となるのではないかと思います。

ホームセンターでぶら下がっているものなども、一般的には30~40Wを中心に並べられているのではないかと思います。

今回お話を聞いた方の殆んどが、ホームセンターで購入した30Wや40W品を使っているようでした。

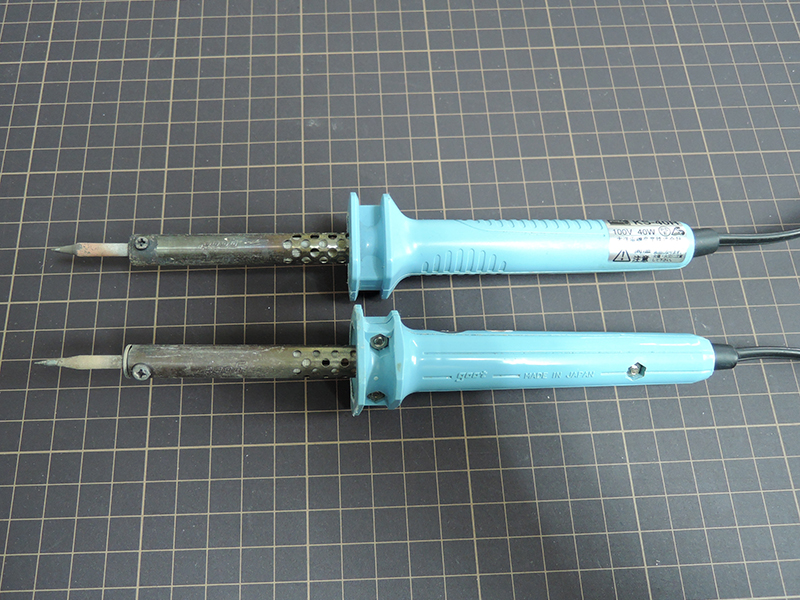

私がチップLEDの半田付けに使用している半田ゴテは、15Wと20Wの熱量が低い物です。

勿論、チップLED以外の半田付けも常にやっていますので、40Wのコテも使っています。

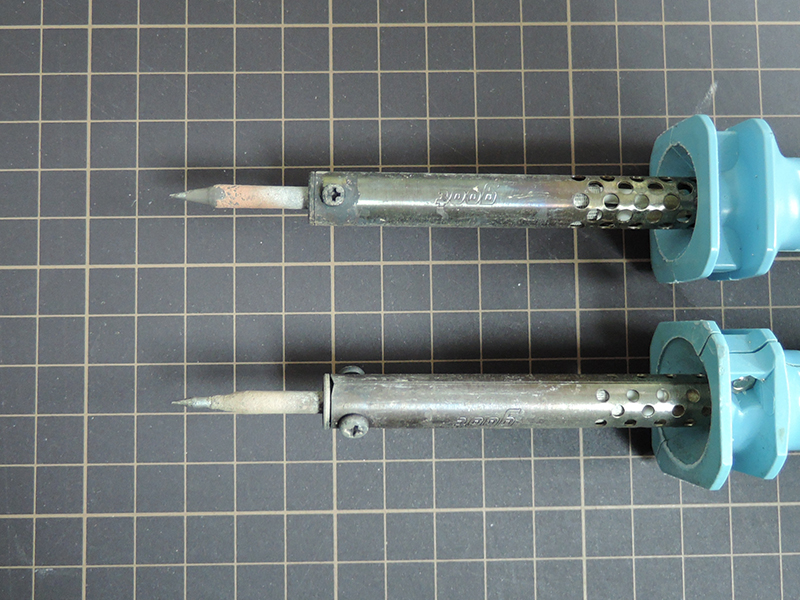

上側が40W、下側が20Wです。W数が低くなるとコテ先も先細になっていますので、より小さな場所の半田付けに向いています。

●太洋電機産業(goot) KS-40R 40W Amazonで商品を見る

●太洋電機産業(goot) KS-20R 20W Amazonで商品を見る

その他、自宅で作業する時は、15W品を使用しています。

●太洋電機産業(goot) CS-21 15W Amazonで商品を見る

●白光(HAKKO) DASH セラミックヒーター 15W Amazonで商品を見る

何故わざわざ使い分けているのかですが、40Wの様に熱が強いもので小さなチップLEDを半田付けしようとすると、私でも結構苦労します。

どうなるかというと、LEDを点灯させる場合、必ず、A(アノード+)とK(カソード-)の2本の線を半田付けしなければなりませんが、皆さん最初の1本目は付けれているという事でしたが、2本目を付けようとすると、最初に付けていた1本目の線が外れる。

外れた1本目を付けようとすると、折角付けた2本目が外れイラっ!、1本目外れ、2本目外れを繰り返しイライラっ!

また、1本目外れ、2本目外れを繰り返し・・・ああああっもうっ!・・・という状況です。

これは、あるあるなのです。

半田コテ先の熱が高い為、小さなチップ部品だと直ぐに部品上を熱伝導して先に付いていたものが溶けて外れる。という状況となります。

そこで、熱量の低い10~20W程度の半田ゴテに持ち変えると。。。あら不思議、さっきまでのイライラは何だったのか?!くらい、劇的に付けられるようになるかと思います。

これは、冗談抜きで互換屋のスタッフも体感しているところなのです。

もう一つ意識しておくべき点ですが、一般的にGND側(グランド側、マイナス側)は半田が溶けにくいです。

その理由は、基板内で構成されている回路内電位の基準となる0VであるGND(グランド)は、電源プラス側から各所に電流が流れていき、電源のマイナス側に戻ってくるところになりますので大きな電流が戻ってくるところでもあり、また外部からのノイズや回路内部品が発生するノイズなど他の部品への影響を軽減させる為、基板設計ではGNDパターンの面積を大きくする事が一般的です。基板にもよりますが、10層、20層というような多層基板の場合、制御回路の信号層の面同士の間にGNDパターン面を1層挟んで、制御信号層間でノイズが影響し合わないようにGND層でノイズを吸収させるように設計されています。

これが半田付けにどう影響するのかというと、単純にGND側(マイナス側)はパターン(銅箔)の面積が広い為、それだけ放熱力も大きいということになります。つまり熱が冷めやすく、半田も溶けにくい、付きにくい。ということになります。

このような点も踏まえ、半田付けする対象箇所に応じて半田ゴテを持ち替えたり、適度熱量をカバーできる熱量の半田ゴテのチョイスが作業性のアップには必要ということになります。

という事で、皆さんの半田付けが下手なのではなく、使っている道具がマッチしていなかった。という事になります。

2.【拡大鏡】

勿論、半田付けしようとしている所が見えていないと話になりませんが、これは、塗装作業などで小スケールの面相塗装やプラモデルでも細かい部分の加工、塗装でも同じことだと思いますが、私もハズキルーペや拡大鏡などを使用して作業を行っています。

●Hazuki ハズキルーペ ラージ 1.85倍 Amazonで商品を見る

●Hazuki ハズキルーペ コンパクト 1.85倍 Amazonで商品を見る

ラージとコンパクト、両方使っていますが、メイン遣いはコンパクトの方です。ラージは眼鏡をしたままその上から被せて使えますが、やっぱり邪魔で少し違和感あるので、コンパクトの方だけで作業しています。何れにせよ3時間位使うと目より肩が凝りますw

3.【コテ台】

対象物に応じて、半田ゴテの熱量をW数で使い分ける(道具を使い分ける)ので、私が使っている「コテ台」も二刀流となっている訳です。

そういえば、温調機能付きの半田ゴテを使用されている方もおられるようでしたので、少し半田ゴテの話に戻りますが、温調機能付きの半田ゴテの場合、大体250~350℃程度の範囲で作業しやすい温度で作業すればよいかと思います。

※半田の種類(鉛、錫の割合)や、季節、室温などで温度設定を変えて試すのが良いかと思います。

私の場合、過去に温調機能付きの半田ゴテやターボSWが付いているような半田ゴテは直ぐに壊れたのでそれ以来は複数の半田ゴテを2本差しで使うようになりました。

チップ部品を外す時も2本あれば、チョンと挟んで直ぐに取り外せます。※慣れると半田ゴテ1本で両端を交互に温めて外します。

●太洋電機産業(goot) 二本差しこて台 角型 ST-75V Amazonで商品を見る

これまで、安い物高い物、色々なコテ台を使っては捨て使っては捨てを繰り返してきましたが、10年前頃からずっと変わらず愛用しているコテ台です。

今では、各所で3セット位使ってます。凄くシンプルで頑丈で個人的には使いやすいです。

私の場合、タワシ派ではなくスポンジ派なのですが、このスポンジも両面使ってボロくなったら定期的に交換するので、いくつかまとめ買いしてます。

●ホーザン(HOZAN) スポンジ ハンダゴテ用粗目スポンジ H-118 Amazonで商品を見る

●ホーザン(HOZAN) スポンジ ハンダゴテ用粗目スポンジ H-118 Amazonで商品を見る

●太洋電機産業(goot) 替角型スポンジ ST-70/75SP (× 2) Amazonで商品を見る

どこのスポンジでも良いと思いますがサイズが大きい場合はハサミで切って使えばOKです。

欲しい物の在庫が無かったりした場合は、別の物を購入して切って使ったりしています。

ただし、100均とかの普通のキッチン用スポンジとかではダメですよ。溶けて臭くなりコテ先もエライことになってしまいますので、ちゃんとハンダ専用のスポンジを入手してください。

4.【ハンダ】

半田ゴテの使い分けの理由は、前述の通りですが「ハンダ」自体にも色々な線径や種類があり、これも半田ゴテ同様に、良くある「半田ゴテセット」の様な物に入っている半田は線径が0.8~1.0mmというものが多いかと思います。お客様との会話で0.8mmや1.0mmを使っている、という方が多かったのですが、私が使っている物は、下記の物になります。

チップ部品の半田付けの場合、φ0.3mm

それ以外の半田付けの場合、φ0.8mm

という風に使い分けています。

因みに、写真の0.3mmは結構お高いので、電飾模型程度の用途であればそんなに高く多い量の製品でなくても十分です。

最近は大分お安いものもありそうですね。

線径の違いは下の画像の通りです。

右がφ0.8mm

左がφ0.3mm

●ホーザン(HOZAN) 鉛フリーハンダ100g Amazonで商品を見る

●ホーザン(HOZAN) ハンダ スズ60% 鉛40%100g Amazonで商品を見る

これは使ったことは無いのですが、激安ですね

●MAEXUS 低温ハンダワイヤ 0.3mm Amazonで商品を見る

チップ部品などの場合はほんの少ししか使わないので、φ0.3mmは50g~100g程度の量があれば十分だと思いますが、φ0.8mmの方は結構大きな箇所を半田付けしたりするので、1kgで購入し、100g用のボビンに定期的に巻き付け直して小分けにして使用している感じです。

0.3mm100gだと、多分、一度買ったら一生使い切れないかもしれませんのでグループやお友達で分けるのが良いかもしれません。

因みに、互換ブースのメンテナンスなどで互換屋スタッフが使っている物は、1.0mm 1kgです。

線が太いと、熱量の低い半田ゴテでは溶けにくかったり、溶けたと思ったらドバっ!と基板のパッドに半田が流れてしまいプラスパッドとマイナスパッドに山盛りハンダでくっ付いてしまったり。。。という失敗をしてしまいます。

小さい物には、やはりそれに適した程よい道具を使う。という事を意識してやってみると随分と作業性がアップすると思いますので、是非お試しください。

5.【ハンダ除去】

書いたら消す、開けたら閉める、付けたら外す。基本ですねw

はんだ付け作業でも一度付けた所を外したい時も結構あります。そんな時は「付ける話」とは別で、「外す話」が必要になります。

当たり前ですが、ハンダは熱いとトロトロでユルユルですが、冷めているとカチカチですので外れません。また、外した後が汚くなり過ぎていると、次に半田付けしようとした時に綺麗に半田が載らないような状態に陥ります。

外す時にどうするか、最初に近い状態に戻したい時にはどうするか、という説明をします。

まずは道具から。。。

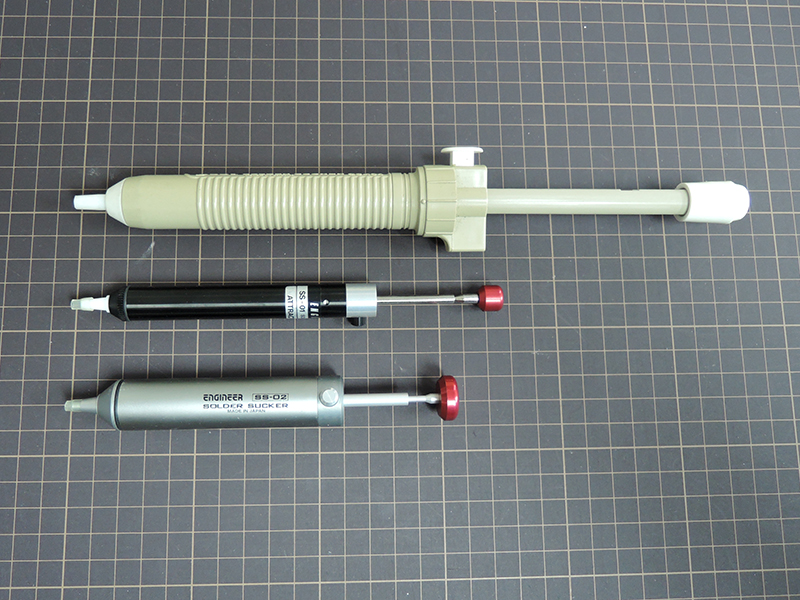

◆ハンダ吸い取り器

スッポンとか呼んでたりもしてましたが、老舗メーカーの白光の商品名がSPPONだからそう呼んでいたのかは定かではありませんが、ようするにバネを圧縮しておき、ボタンを押す事でバネが伸びる力でシリンダ内のピストンを勢いよく引いて、先っぽからハンダを吸い取る。という道具です。当然ながら半田を熱してユルユル状態にしたまま、先っぽを充ててボタンを押し、ユルユルの半田が吸い込まれる。というものです。最近では大小、形状さまざまな種類が販売されています。一昔前は、一番上の形でもっと大きいものくらいしか無かったと思いますが、真ん中の様に細く短いものも対象物によっては非常に使い勝手は良いです。

ただ、このポンプ式の吸い取り器は、どちらかというと面実装部品用ではなく、スルーホールの中のハンダを吸い取る時に重宝する物というイメージです。

スルーホールは、見た事があるかと思いますが、基板に穴が開いていて、そこにチップ部品ではなく、リードタイプの半導体を差し込んで部品面の裏側面からハンダ付けした物です。裏側からハンダで熱し、穴の中の半田がユルユルになり部品の脚がグラグラとなった状態を見計らって、一気にハンダを吸い取る感じの道具ですね。

●太洋電機産業(goot) はんだ吸取器 GS-104 Amazonで商品を見る

●ENGINEER エンジニア ハンダ吸取器 SS-01 Amazonで商品を見る

●ENGINEER エンジニア ハンダ吸取器 SS-03 Amazonで商品を見る

●白光(HAKKO) SPPON 簡易はんだ吸取具 DS01P Amazonで商品を見る

面実装部品、基板の場合、どちらかというとお手軽に使うのが「半田吸い取り線」です。

◆半田吸い取り線

ハンダ吸い取り線は、物凄く細い銅線で網になった状態の物です。写真の物は幅が1.5mmの物ですが、様々な幅サイズがあるのでこれも用途に応じて太さを変えて使うのが良いと思いますが、面実装の時は、だいたい1.5mm程度で十分です。

また、面実装の部品(チップ部品)は、少し強めの半田ゴテを使い、部品の半田部分を温めるとパターンからズレる感じでポロっと外れるので、半田を吸い取ったりすることがあまりないという事もあります。

ただ、吸い取った後のパッド面を奇麗に処理する時に、この半田吸い取り線が大活躍します。

ハンダが残ったパターン面に吸い取り線を載せ、その上から半田ゴテで熱すると、吸い取り線の網目に沿ってハンダが吸い取られていく。というイメージです。ハンダ吸い取り線はハンダを吸い取って行くと、半田で硬くなって汚くなっていくので、その部分をニッパー等で切り捨てていく感じです。

◆電子工作ニッパー

私の場合、電飾模型でメイン使いしているニッパーはツノダのMEN-115です。プラモでもそのまま使っていますが。。。

このニッパーは、鉄0.9mm、銅1.2mm、真鍮1.0mm、ワイヤー1.35mm、プラ2.0mmがカットできるし、安いので自分的には、このニッパーも4本くらい併用であれやこれやに使ってます。

●ツノダKing TTC エッジニッパー 115mm MEN-115 Amazonで商品を見る

◆フラックスリムーバー

基板上についたフラックスを除去するのに、フラックスリムーバーを使うと奇麗に除去できます。

●ホーザン(HOZAN) フラックスリムーバー Amazonで商品を見る

ただ、私の場合、フラックスリムーバーはややお高いので、単に燃料用アルコールでふき取っています。

6.【メンテナンスなど】

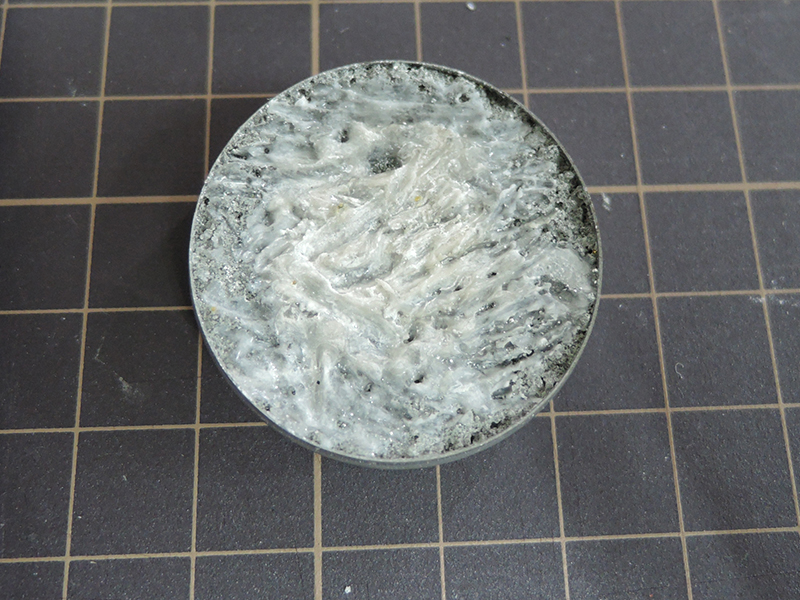

◆Tip リフレッサー

半田付け作業を繰り返しやっていくとコテ先が黒く酸化していき、半田が弾いてうまく作業が出来なくなる場合があります。その場合、小手先を購入した時と同じようにピカピカに復活させるのが、リフレッサーです。

クリームのように見えますがカチカチです。

半田ごてが熱いままコテ先をこすり付けると溶けてコテ先がピカピカになり、半田が付きやすくなります。

半田作業の時毎回使うわけではありませんが、ちょくちょく使いますし、安いので一つ持っておいても良いかもしれません。

●太洋電機産業(goot) チップリフレッサー BS-2 Amazonで商品を見る

◆交換パーツ

完全にコテ先が摩耗して潰れてしまったり、ヒーターが断線故障などで半田ごてが熱くならなくなった場合は、コテ先だけ、ヒーターだけの交換部品が販売されているので、それを予備で持っておくといざという時に助かります。

●太洋電機産業(goot) 替こて先 R-48SB Amazonで商品を見る

●太洋電機産業(goot) 替ヒーター KS-20H Amazonで商品を見る

各メーカー専用で形や仕様、組付け方など異なっていますので、自分が使っている半田ゴテメーカーで交換部品を探してみてください。

この記事書くのに、写真撮ったりしていて、ふと思ったのですが、good(太洋電機産業)のものが多いな。。。と。

これは、単に安い、入手性が良い、使っていて特に不満がない、というのが理由ですね。

ホーザンや白光なども昔から良く利用しています。

◆半田ペースト/フラックス

半田付けの際、半田が流れにくい時にはペーストというものをちょっとだけつけると半田がきれいに流れやすくなります。電線などの先端をきれいに整える時にもちょっとだけ付けるとキレイに半田が流れます。

●太洋電機産業(goot) ペースト 50G BS-15 Amazonで商品を見る

●ホーン(HOZAN) フラックス H-728 Amazonで商品を見る

◆ワイヤストリッパー

その他、電子工作での便利グッズというか、よく使う工具は、ワイヤストリッパーという工具で電線の被覆を簡単に剥くことが出来る道具です。

●ベッセル(VESSEL) ワイヤーストリッパー 3500E-2 Amazonで商品を見る

●マーベル(MARVEL) マイクロワイヤーストリッパー MWS-M10 Amazonで商品を見る

●ENGINEER エンジニア ワイヤーストリッパー PA-14 Amazonで商品を見る

ただし、互換屋で取り扱っているAWG36のケーブルは細過ぎる為、多分、その被覆が剥けるワイヤストリッパーはないと思います。

私は先に紹介の、TTC エッジニッパー 115mm MEN-115で軽く挟み、真横にスライドさせる感じで被覆を剝いています。

軽く握り、真っすぐ横に引っ張るのがコツです。慣れると簡単ですが、それでも10回に一回くらいは、あっ・・・という感じで切ってしまいます。

ざざっと、長々と書いてしまいましたが、やはりどんな作業でも、適した道具の選定、使い分けは重要ですね。

ということで、ご参考になるかどうかわかりませんが、チャレンジしてみてください。